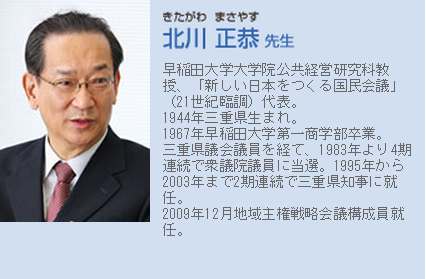

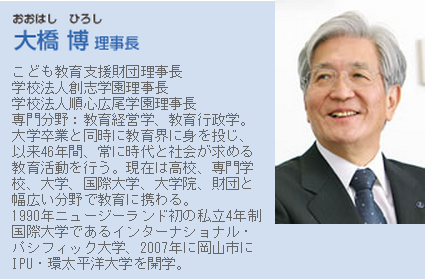

大橋博理事長 × 北川正恭先生 対談

マニフェストは、その地域 や組織の持つ理想の姿、

目的やビジョンを明確にすることが第一です。(北川)

大橋 北川先生は実に幅広い分野で活躍されていらっしゃいますが、本日は「教育」という分野にテーマを絞って、お話を伺っていきたいと思います。私も先生とほとんど同世代なのですが、小学校や中学校など、幼少期はどんな教育環境におられたのか、最初にお話しいただけますか。

北川 私は三重県の鈴鹿市にある鈴鹿山脈のふもとの山村で育ちました。そこは、幼稚園や保育園などもない集落で、私も直接小学校に入学したという、いわば教育過疎地です。当時の小学校は、ほかに着るものがないので軍服を着た先生がいたり、1つのクラスに50名を超える生徒がいました。とにかく親たちが食べるのに精一杯でしたから、芸術やスポーツといった分野にはおかまいなしという、劣悪な教育環境だったんですね。

しかし、社会教育や家庭教育にあたる学校以外の部分に目を向けると、私の両親は忙しく、5人兄弟の4番目として育ったものですから、長男が親代わりだったんですね。年の近いすぐ上の兄や弟とはしょっちゅうケンカをしていましたから、そこで序列というものを覚えたんです。田舎なので、地域の人はみんなそこに住む子どものことを知っています。ですから、田んぼの中で走り回って悪さをしたりすると、近所のおじさんに田んぼじゅう追いかけ回され、オヤジ以上に怒られたりと、地域の絆が強かったです。

高度経済成長が達成した工業化社会というのは、性悪説がベースで、「とにかく法律を守れ」という訓練を子どもの時から受けているんですね。法律というのは最低限のモラルで、同時に、「お寺さんにだけは嘘をつくな」といった道義的な観念も教えられました。私と「公」との関係はこうした劣悪な環境の中でこそ、育まれたのではないかと思っています。今の子どもたちを見ると、知識力は高いけれど、公に尽くすという点では、我々の世代の方が勝っているのではないかなと思いますね。

大橋 現代の教育は今のお話とはまったく逆で、幼稚園ではこれを教える、小学校ではあれを教えると、全部きっちり決まっていて、それに沿ってやっていく形ですね。しかし、そういうことが、子どもの発想の広がりを狭くしているかもしれないと思ったりします。

北川先生のように兄弟が5人もいれば、そこに当然序列も生まれるし、近所の友達と遊んだりケンカする中で、してはいけないこと、守らなければならないことといった社会的ルールを、体験を通じて教えられてきたと思います。しかし、今はそういう機会が減り、一人っ子も増えていますし、学校でも上の学年と下の学年の子どもが一緒に遊ぶチャンスがほとんどない。結果として、子どもが「小ぶり」になってきているのかな、という印象を強く受けるんですね。

もちろん小ぶりのまま育って、勤まる会社も増えていますが、今の日本は、いろんな意味で行き詰まりに来ているのではないかと思います。そういう意味では、戦後に求められた人材と、これから求められる人材は違うでしょうし、人づくりも今後は変わっていくことが求められると思いますが、この点についてはどう思われますか。

北川 未成熟な国は、まず開発を求めるんですね。そして、工業国化を目指し、より豊かさを求めるようになります。その結果、機械によって使われやすい人間を作るようになるんです。しかし、日本は未成熟から成熟した社会になり、今はまさに人が増えない時代になりました。ですから、これからは多様性を認め合うという社会のシステムをどうしても作らなければいけないと思います。

大橋 そういう意味でいうと、高校は工業科や商業科もあるのに、今は大部分の子どもが普通科に行きますね。普通科の中で通用しないと、社会の落ちこぼれのように言われてしまう。だから、みんなその中で一生懸命がんばるけれども、自分の持っている個性は普通科には合わないという子もいるわけですよね。もう少し進路も含め、選択肢が増えるといいですね。

北川 今、大橋理事長がおっしゃったように、100点満点、平均点80点というのを誰が決めるかということですね。発明家として有名なエジソンは常識点が0点だったという説もありますが、発明する力や発想する力は1万点、2万点もあったと思います。すべてにおいて高い平均点を求める教育が日本に行き渡りましたが、今の偏差値教育からすれば、エジソンや織田信長は不必要なんですね。

しかし、偏差値教育が行き過ぎると、不登校も増えてしまう。確か、小中学校では学校に行けないお子さんが13万人くらいいて、その予備軍はカウントできないほどの数だということですね。画一化された教育体系をときほぐし、多様性を認め合えるあり方を考えることは予防対策であり、対処療法でもあります。この両面からもう一度見直さなければ、このままではこの国はちょっと危ないなと思います。

マニフェストは理想実現のための工程表。 その考えは、教育現場でも広く応用できる。

大橋 先生が日本に初めて導入されたマニフェストは、全国にすっかり浸透しました。今は、テレビや新聞を見ると、毎日のようにマニフェストという言葉を必ず目にするという状態ですね。

北川 マニフェストは、試行錯誤の連続で現在も発展途上にありますが、7年前、最初に私がマニフェストを提唱した時には、「選挙は地盤看板カバンなんだ。馬鹿なことを言っとる」と言われました。これは「ドミナント・ロジック」といってその場を支配する空気であり、いわゆる固定観念、体制内の発想なんですね。しかし、有識者と呼ばれる人たちが、「北川はなんだか新しいことを言っている。まだ試したことがないから、いっぺん試してみよう」と興味を持つようになり、3回目の総選挙ではマニフェストが必需品のようになってきました。現在では、今日のような対談の中でマニフェストという言葉が出てきても、注釈を交える必要がないということは、標準化してきたということで嬉しく思っています。

大橋 先生は、なぜマニフェストを日本に導入されようと思ったのでしょうか。きっかけについて、お話しいただけますか。

北川 三重県の県知事をしていた8年間、私が非常に力を入れたのが県庁職員の意識改革です。そこで取り入れたのが、「計画」「実行」「評価」「改善」という4つの行程を繰り返し、業務を進めていくマネジメント手法のPDCAサイクルです。単に与えられたことをやるという発想から、新しい価値を創造するという発想で取り組みました。地方公務員の方は非常に真面目ですから、よくがんばってくれて、意識も確実に向上したと思います。

しかし、政治の世界はどうかというと、恩に報いる、いわゆる恩顧主義で動いて、選挙の公約もこれまでは「選挙までの約束じゃないか、信じる方がおかしい」と思われてきました。誰も国民は政治家を信用してないんです。逆に言えば、政治家も有権者を信用していない。そうした日本の政治文化にくさびを打ちたかったんです。

行政のカウンターパートである政治も、多少なりとも科学的なPDCAサイクルを応用して、計画し、実行して、チェックするという「マニフェストサイクル」を取り入れたらと思いました。そこで、マニフェストで選挙を「お願い」から「約束」に変えたんです。今までは「お願いいたします」でしたからね。そういったところからの作り直し、パラダイムチェンジを目指したわけです。日本語で訳す時に、「民約」とするか「政策効力」とするかなど、ずいぶん議論したんですが、政権をとった時の約束ですから、「政権公約」と訳したんですね。

大橋 確かに、マニフェストの導入によって、選挙活動は単に「お願いします」というだけではなくなり、大きく変わりましたね。

北川 私が年をとるほどにその重さを実感しているのが、リンカーンの「人民の、人民による、人民のための政治」という言葉です。しかし、これまでの日本の政治のアカウンタビリティ、説明責任は組織団体にばかり向いていて、何かを説明するにしても、まず個人ではなく組織団体に説明する。各政党は政策ではなく、票田となる組織団体を重視してきました。

たとえば、薬害エイズ患者で今は参議院議員となられた川田龍平さんは、5年間にわたって厚生労働省で門前払いを受け続けました。これはまさに日本の政治行政の非近代的な遅れを表しています。私はタックスペイヤー、税を支払う人に対するアカウンタビリティという政治文化に変えたいと思って、マニフェストを提唱したんですね。

今、マニフェストに従うべきか、マニフェストが栄えて国滅ぶか、といった議論がさかんに行われていますが、ベリー・ウェルカムだと思います。議論していくことで、進化していくわけですから。そういう意味で、マニフェストは気づきの道具、進化の道具だと私はとらえています。

大橋 マニフェスト導入のきっかけ、目指されたビジョンがよくわかりました。今お話しされたことは学校教育にも応用、反映できると思うのですが、先生は教育界の中において、このマニフェストがどんな形で導入されていくとよいと思われますか。

北川 マニフェストは、その地域や組織の持つ理想の姿、目的やビジョンを明確にすることが第一です。選挙で言えば、まず目的を掲げ、それを達成するために在任期間中にどこからお金を持ってきて、いつまでにどの程度まで行うか、期限と財源を具体的に示し、行程表付きで約束するのがマニフェストなんです。

ですから、マニフェストの考え方は社会のいろいろなところに応用できると思います。たとえば、私が今教えている早稲田大学の建学の精神は「進取の精神、学の独立」で、これがビジョンであり、目指す方向です。このビジョンに基づいて、総長が我々を集めていろいろな討議するんです。ビジョンなくして方法論はないと思います。

そういう点では、私立の学校は「私の学校はこういう風にします」と、理想がはっきりしてるんですね。その理想を達成するために、毎年の工程表が必要ということで、いわゆる「学校マニフェスト」「教科マニフェスト」あるいは「授業マニフェスト」などを、かなりの学校で導入していただいています。現実の利害調整を前提とした日常の努力を超えて、新しい価値を作っていこうという目的達成型の学校はこうした取り組みをしています。

ですから公立の学校も、校長先生の在任期間中、校則に基づいていろいろなことを進めるのはもちろん必要ですが、そこにはビジョンがなくてはいけないと思います。費用対効果にとらわれているのは、まだ未成熟ですね。まずは理念やビジョンがあり、それからコストメリットを明確にするのが正しいあり方だと思います。

情報公開を行うことは、教育現場を守るリスクマネジメントにつながる。

大橋 北川先生がおっしゃるように小中高大、多くの私立の学校では、マニフェストの考え方を導入し、ビジョンに向けて行程表付きで努力しています。しかし、圧倒的多数の公立では、まだそういう考え方が定着していないように思います。先生は衆議院議員時代に当時の文部省の政務次官を務めていらっしゃいましたが、今の日本の文部行政について変えた方がいいと思う点などはありますか。

北川 戦後の宿命として、文部官僚と日教組の不毛な闘いがありました。文部省の中央教育審議会を含め、みんな努力しているつもりでも、所詮はその闘いの中での話だったんですね。ですから、そのくびきを取り除き、本当の教育の価値をもう一度作り直すことが必要だと思います。

これまでの学校は、校長先生と教頭先生が管理職で、現場の先生たちは口もきかないというのが組合のミッションであり、それを闘いとるのが校長側のミッションといった状態でしたが、これではまったく不毛です。今後は双方にメリットのあるウィン・ウィンのあり方、刺激し合い共鳴し合う新しい形を、教育現場で作り上げていかないといけないと思います。それには、まず先生がより社会性を帯びることが必要で、そういうところから作り直すということだと思います。

大橋 そういう面から言えば、今は文部科学省とも対立しなくなりましたし、ストを打つといったこともなくなってきています。また、生徒たちの親も昔に比べて積極的に意見を言いますから、教師もそれに対処していく知恵をかなり身につけてきたように思います。ですが、教師たち自身が教師であることにもっとプライドを持って毅然とした態度をとれば、もう少し学校教育も変わるのかなという気がしているんですが、そのあたりはどうお考えになりますか。

北川 今、学校が地域に情報をオープンにしていこうとしていますが、実態はなかなか情報公開が進んでいません。学校の先生は、情報非公開なんですね。一方、最近はモンスターペアレンツと呼ばれる親が出てきて、若い現場の先生たちが振り回され、ノイローゼになってしまう。これを防ぐには、私は先生たち自身が、まず情報をオープンにしていくことだと思います。

校長先生を中心として、徹底的に地域に対して情報公開をしていけば、学校だけが対策をとる必要がなくなります。モンスターペアレンツが出てきたら、「それは地域の責任である」と言い切れるくらい、背景を作り上げていかないと、本当の意味の地域の生きた教育ができないと思います。

これまでの 「情報公開をすると自分たちの立場が危ない」という立ち位置から、「情報公開をすることは自分たちを守ることだ」という発想の転換が必要ではないでしょうか。情報公開を行うことはセキュリティであり、リスクマネジメントでもあるんです。精神論だけではだめですよ。そういう点を、まず現場の先生や学校をマネジメントする校長先生がわかっていないといけないと思います。

大橋 学校や教師には一般社会とは少し違う文化や考え方があり、その中でお互いの持ち分を「さわらせない」「さわらない」という意識があるんですね。たとえば、自分のクラスの生徒は他の先生にタッチさせない、その代わり自分もよそのクラスにはタッチしない、という空気が何となくあります。

しかし、さっき先生がおっしゃったように、日教組との闘いも終わりましたし、校長先生に学校の方針を決定する最終権限があり、職員会議はその補佐機関であるという位置づけも決まってきました。ですから、校長先生は校長マニフェストとして2年なら2年と期限を決めて、「私はこういうことをしていきたい」と親の前で発表し、先生たちも校長のその方針に沿って、みんなで学校作りをするという形になってくるといいと思います。ただ「無事退職しました」というために最後の2年、3年をつつがなく終えるだけの校長に歴代来られても、学校は変わらないわけですから。

北川 校長先生がはっきりミッションを示し、マニフェストを掲げて、「そのための手段はこうです」と、保護者会と地域、あるいは先生と徹底的に対話するんですよ。そして、新たなものを見つけていく文化をこの国に根付かせたいですね。

大橋 その通りですね。マニフェストを作る段階で、校長がPTAや現場の教師たちとちゃんと議論をすることも必要かもしれません。

北川 初めてそこで問題が明らかになり、はっきりした討議ができますよ。そういう部分だけでも私は教育改革につながると思います。今まではマネジメントの仕方が情報非公開で、教育を提供するいわばサプライサイドの論理でやっていたんですね。実際、今まではサプライサイドが強かったわけです。

しかし、今は保護者も知識教育があり、子どもも少なくなっています。こうした状況を前提とした学校のマネジメントシステムが確立されないから、先生から情報が公開されず、保護者も疑心暗鬼になってモンスターペアレンツが出てくる。そして先生方がノイローゼになるんですね。これはシステムそのものが持つ病理だと思います。学校側がしっかりしていたら、モンスターペアレンツになる方が恥ずかしいということになると思います。

大橋 モンスターペアレンツはとても大きな社会問題ですから、今先生がおっしゃった提案は非常に有意義で、対応策として参考になると思います。

豊かになり、社会が成熟した今こそ「多様性」という新たな価値が重要。

北川 歴史に例をとると、徳川幕府は井伊直弼が桜田門外で暗殺されたことで改革をしたつもりだったんですね。しかし、それは所詮、徳川体制を残した中での改革で、結局は明治維新で徳川幕府は滅亡の道に進むわけです。幕府の中での改革を行っていた体制内の官僚たちもやはり滅亡の道を歩みました。

今回、下野した自由民主党も体制を維持し継続しながら、いろんな改革をやってきたんですね。しかし、所詮は選挙のための準備でした。そういう意味ではまさに、今まで作り上げてきた体制そのもののあり方、立ち位置が変わったわけです。

昨年話題になった事業仕分けはそのほんのスタートであり、たとえば、毛糸のセーターが一カ所ほつれると、どんどんほどけていって、そのままひっぱっていくと最後には全部ほどけて一本の糸になってしまいますよね。まさにそういう感じで、これから日本中が作り変えられるんだと思います。明治維新と同じでちょんまげ頭にはもう戻れない。もうバックギアはないんです。ざんぎり頭になって、新しい価値を創造していこうという時代に入っています。

ですから、教育のあり方も全部オープンにすることが必要です。「あなたの立場はこうだね」「だから僕の立場もこうだよ」と馴れ合い、お互いに批判を浴びないというのは、日本のムラ社会だから通用するんですよね。そうではなく、これからは批判を浴びることを喜ぶべきです。インターネットをベースに、リアルタイムの情報が双方向に飛び交うこの情報時代というものをどうやって使いこなすかが、学校マネージャー、すなわち校長先生や教頭先生の腕の見せどころだと私は思います。

人としてのモラルや生き方を体得できる多様な教育形態を、

学校に限らず社会全体で考えていかないといけない

大橋 いろいろな角度から、とても示唆に富んだお話を伺ってきましたが、最後に、今後の日本の教育の目指す方向性について、お考えをお聞かせいただければと思います。

北川 これまでは知識教育で子どもたちは忙しすぎて、偏差値教育の力が圧倒的でした。100点満点で80点以上の平均点をとれば出世する、というのは工業社会を形成するために作られてきたロジックなんですね。今後の成熟した社会では平均点が高い人だけでなく、ちょっと成績が悪くても野球で一番であるとか、そういう人がもっと尊重されるようにならないといけないと思います。

また、従来はお金を儲けるとか自分の家族を幸せにするとか、いわゆる「私」のための努力が行われてきました。その結果、豊かにはなったけれど、自分の子どもは不登校で学校に行けなくなってしまったということも起きているわけです。今後は偏差値教育に加えて、人としてのモラルや生き方を体得できる多様な教育形態を、学校に限らず社会全体で考えていかないといけないと思います。

最近、本で読んだのですが、スローフード発祥の地として知られるイタリアにはコンビニエンスストアが一軒もないそうですね。「バール」と呼ばれる伝統的な地元のカフェは町中にありますが、アメリカ資本なんて絶対入れないと、これは国の考え方ですよ。日本は忙しいから、24時間あいているコンビニは便利だというのも一つの考え方です。今までの日本はいわばオールコンビニという考え方でやって来たのかなと思いますが、ここで、多様性という新しい価値感も必要ではないか。それは教育の世界も同様ではないかと思います。

大橋 今は多様性のある教育へ向かう過渡期であると思います。北川先生がおっしゃる多様性という価値観を教えていく場、教育環境づくりが今後の教育の世界の課題ではないかと思いました。

本日はありがとうございました。(了)